Врожденные ложные суставы

Лечение врожденных ложных суставов голени является одной из сложнейших задач в детской ортопедии. Это заболевание встречается в среднем в 0,5% от числа всех ортопедических заболеваний. Трудности лечения врожденных ложных суставов заключаются в том, что они не поддаются консервативной терапии, а при хирургическом лечении дают в большинстве случаев рецидивы.

Большинство авторов считают, что в основе заболевания лежит либо нейрофибромагоз, либо фиброзная дисплазия [Капитанаки И. А., 1966; Волков М. В., Самойлова Л. И., 1973]. Кроме того, отдельные авторы в последние годы выделяют группу ложных суставов неясной этиологии. Исследования [Андрианов В. Л. и др., 1983], основанные на изучении реовазографии, неврологических, рентгенологических и гистологических данных, позволили разделить больных с ложными суставами на 3 группы: ложные суставы на почве фиброзной дисплазии, нейрофиброматоза и миелодисплазии.

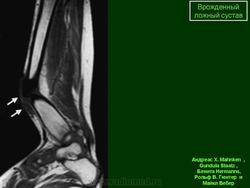

Врожденный ложный сустав проявляется в 2 формах: истинного и латентного, или несостоявшегося, ложного сустава. Истинный ложный сустав голени обнаруживается при рождении ребенка в виде значительной угловой деформации, укорочения сегмента, подвижности отломков на месте деформации; латентный ложный сустав проявляется наличием деформации костей голени в нижней трети, склерозом на месте искривления. Причиной возникновения истинного ложного сустава чаще всего служит незначительная травма или хирургическое вмешательство, направленное на устранение искривления большеберцовой кости. У многих больных с врожденными ложными суставами имеется сопутствующее укорочение, иногда достигающее 10—12 см. Кроме того, у ряда больных выявляется недоразвитие малоберцовой кости и голеностопного сустава.

Клинико-рентгенологические исследования позволяют выявить тугие и подвижные ложные суставы. При тугих ложных суставах имеются гипертрофированные фрагменты с выраженным склерозом, сами фрагменты выше и ниже склерозированной зоны остеопорозны. При подвижных ложных суставах концы кости истончены, остеопорозны, зона склероза выражена в меньшей степени. Возможны угловые деформации как при той, так и при другой формах на уровне патологической зоны. При разболтанных ложных суставах патологическая подвижность резко выражена, при тугих — определяется в виде легких качательных движений.

Большинство больных с этими патологическими изменениями подвергаются многократным безуспешным операциям. В ряде случаев лечение заканчивается телесным увечьем или ампутацией голени; опыт прошлых лет убедительно свидетельствует об этом. Сводные данные [Андрианов В. Л., 1983] за период с 1910 по 1982 г. показали, что из 1387 пациентов с ложными суставами было излечено только 690 (49,8%), а у 219 (15,8%) неоднократные безуспешные попытки хирургического лечения закончились ампутацией. При этом применялись самые разнообразные операции: резекции концов костных фрагментов большеберцовой кости и фиксация проволочным швом, ауто- и аллотрансплантация, перемещение кожно-поднадкостничного костного лоскута на питающей ножке со здоровой голени на область ложного сустава. Эти операции не нашли широкого применения из-за их сложности, а также рецидивов заболевания. Попытки применения внутрикостного остеосинтеза с аутопластикой дали более обнадеживающие результаты, однако также были оставлены из-за большого количества рецидивов и из-за недостатков, связанных с повреждением ростковой зоны большеберцовой кости, фиксацией голеностопного сустава. Большее распространение нашел метод с использованием экстрамедуллярной костной пластики [Ткаченко С. С., 1970, и др.].

Неудовлетворительные результаты лечения послужили причиной поисков новых методов операций, среди которых следует отметить метод М. В. Волкова — замещение костного дефекта тонкими кортикальными трансплантатами, плотно прижатыми друг к другу по типу «вязанки хвороста». В последние годы в связи с развитием микрохирургии для пластики врожденных ложных суставов голени стали применять трансплантаты (малоберцовая кость) на питающей ножке.

В связи с применением чрескостного остеосинтеза получены значительные успехи при лечении этой патологии.

В зависимости от формы ложного сустава, степени укорочения предложены различные методики чрескостного остеосинтеза. Разработан монолокальный и билокальный остеосинтез (Г. А. Илизаров). Монолокальный остеосинтез применяют при тугих формах с гипертрофированными или неистонченными концами фрагментов. После наложения аппарата осуществляют дистракцию по 0,75—1 мм/сут. В процессе удлинения голени проводят устранение углообразной деформации.

Показанием к билокальному остеосинтезу служат болтающиеся ложные суставы с укорочением более 1,5 см. Низведение проксимального фрагмента осуществляют одной или двумя направляющими спицами или за счет эпифизеолиза, или же его остеотомии. Прочное соединение фрагментов ложного сустава достигают встречно-боковым компрессионным остеосинтезом после захождения отломков друг за друга на 2 — 3 см [Грачева В. И., 1981]. Встречно-боковая компрессия осуществляется с помощью спиц с упорными площадками. В отечественной литературе методика билокального и монолокального остеосинтеза описана многими авторами [Илизаров Г. А., Грачева В. И., 1975; Грачева В. И., 1981; Моргун В. А., 1973; Муругов В. С., Плаксейчук Ю. А., 1979; Меженина Е. П., 1982, и др.]. По этим данным, частота неудач колеблется от 25 до 30% , поэтому авторы предлагают те или иные способы, сочетающие в себе методы чрескостного остеосинтеза с костнопластическими методиками. Некоторые авторы [Андрианов В. Л., 1976] предложили укреплять образовавшийся в процессе дистракции регенерат ауто- и аллотрансплантатами, не снимая аппарата. Регенерат рассекают вдоль и замещают полость кортикальными трансплантатами по типу «вязанки хвороста».

Методы чрескостного остеосинтеза хотя и приводят в определенном проценте случаев к хорошим и удовлетворительным результатам, однако процент неудач остается достаточно высоким, лечение затягивается на многие месяцы, в среднем составляя 1,5 — 2 года.

Особенно трудными для лечения являются ложные суставы с истонченными фрагментами, при которых используют билокальный остеосинтез. В этих случаях особенно ярко выражен остеопороз фрагментов и тенденция к сращению вследствие нейротрофического нарушения низкая. При билокальном же остеосинтезе, осуществляемом с помощью эпифизеолиза или остеотомии, в проксимальном отломке возникают нейротрофические расстройства, что ведет к нарастанию остеопороза. Поэтому создаются большие предпосылки к медленному сращению или рецидиву ложного сустава. С целью предупреждения подобных осложнений предложен двухэтапный метод лечения врожденных ложных суставов, сочетающий в себе чрескостный остеосинтез и костно-пластические операции [Андрианов В. Л., Поздеев А. П., 1980].

На 1-м этапе оперативного вмешательства проводят боковой встречный компрессионный остеосинтез с обнажением отломков и иссечением патологической ткани, освежением и адаптацией костных отломков. Фрагменты большеберцовой кости должны соприкасаться между собой по крайней мере на протяжении 3 — 4 см. Боковую компрессию осуществляют в аппарате с помощью спиц с точечными напайками, под которые подводят кортикальные пластинки из аллокости. Величина пластинок зависит от степени остеопороза фрагментов: при остеопорозе 25 — 30% используют пластинку толщиной 0,2 см, диаметром 0,5 см; при возрастании остеопороза пропорционально увеличивают диаметр этой пластинки. Так, при остеопорозе 50% он равен 1 см, а при 75% соответственно 1,5 см. Такая методика лечения позволяет добиться успеха во всех случаях врожденного ложного сустава и в течение 3 — 4 мес. Больных снабжают ортопедическим аппаратом, в котором предусматривают компенсацию укорочения.

2-й этап операции заключается в удлинении укороченной голени, которое проводят путем остеотомии большеберцовой кости и использования в качестве стимулятора регенерации деминерализованных трансплантатов. В течение 3 — 4 мес достигают полного устранения укорочения. Такое двухэтапное оперативное вмешательство можно начинать с 1,5 лет, в то время как вмешательства по другим методикам, в том числе и по методу Илизарова, начинают не ранее 4—6 лет. И, наконец, при наличии у больного нестабильности в области голеностопного сустава в 7 —8-летнем возрасте применяют синостоз дистального конца малоберцовой кости. В более старшем возрасте (12—14 лет) возможен открытый трехсуставной артродез голеностопного сустава с помощью компрессионного остеосинтеза.

С.С. Ткаченко

Ложный сустав (псевдоартроз) — нарушение целостности диафиза трубчатой кости с наличием патологической подвижности.

Частота — приобретённые (посттравматические) составляют 2–3% среди всех переломов. Чаще всего возникают на большеберцовой кости, костях предплечья, реже — на бедренной и плечевой костях. Врождённые локализуются на голени и составляют 0,5% от всей врождённой патологии опорно-двигательного аппарата.

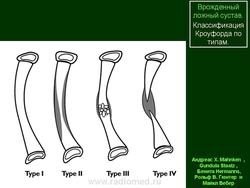

Классификация • По этиологии •• Врождённый •• Приобретённый • По виду •• Фиброзный ложный сустав без потери костного вещества •• Фиброзно-синовиальный ложный сустав (истинный ложный сустав) •• Ложный сустав с потерей костного вещества (дефект кости).

Патогенез. Ложный сустав (посттравматический) представляет собой одну из форм (или стадий) несовершенной остеорегенерации. Формально выделяют замедленную консолидацию — состояние, когда после перелома миновал средний срок, необходимый для сращения перелома данной локализации, однако клинически и рентгенологически консолидация не определяется. Ложный сустав — это такое состояние, когда после перелома прошел двойной средний срок, необходимый для его сращения, а признаков консолидации нет. Такое разделение, несмотря на определённую условность, имеет большое клиническое значение. Замедленная консолидация позволяет надеяться на сращение. Диагноз ложный сустав исключает сращение без дополнительной стимуляции и фактически является показанием к операции.

В основе развития врождённого ложного сустава лежат нейротрофические расстройства. При фиброзной дисплазии причина развития ложного сустава — наличие очагов низкодифференцированной костной ткани, которая неспособна нести адекватную опорную функцию.

Факторы риска. Можно выделить общие и местные факторы, предрасполагающие к образованию ложного сустава.

• Общие •• Эндокринные заболевания и патология обмена веществ, особенно электролитного •• Инфекционные заболевания •• Общие нарушения кровообращения (шок, кровопотеря) •• Нарушения иннервации •• Сочетанная травма и множественные переломы •• Комбинированные поражения

• Местные •• Обширное разрушение тканей •• Наличие диастаза между отломками и интерпозиция тканей •• Нестабильный остеосинтез •• Неадекватный режим ЛФК •• Местный инфекционный процесс •• Местные нарушения кровообращения (например, шейка бедра).

Клиническая картина • Подвижность в области патологического очага, как правило — безболезненная • Деформация конечности • Гипотрофия мышц • Нарушение опорной и двигательной функции конечности, её укорочение (иногда).

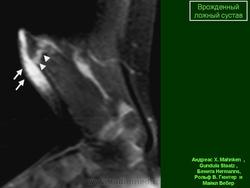

Рентгенологические признаки: щель между отломками, атрофия отломков и склероз их концов, заращение костномозгового канала (замыкающая пластинка), иногда — остеопороз.

Врожденные ложные суставы

http://www.ajronline.org/content/177/5/1025.full