Разрывы связок коленного сустава принято делить на полные и частичные, т.е. когда имеется нарушение целостности всех волокон связки или только отдельных волокон. Острый частичный разрыв проявляется, как известно, нарушением хода волокон, их прерывистостью, участками локального изменения уровня сигнла в области разрыва, локальными изменениями толщины связки, нечеткостью контуров и т.д.

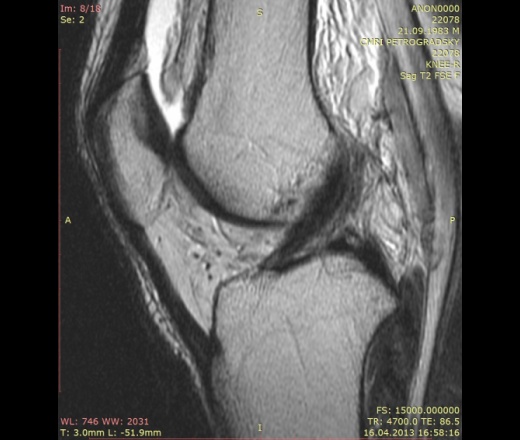

Но иногда приходится видеть, что связка изменена не локально, а диффузно: равномерно утолщена, имеет нечеткие контуры и умеренно однородно повышенный уровень сигнала на всех последовательностях. Как здесь.

Полный DICOM тут http://yadi.sk/d/qXlPNwEP4NlgV

В англоязычной литературе в таких случаях иногда употребляется термин "интерстициальный разрыв" - interstitial tear.

http://musculoskeletal-radiology.blogspot.ru/2006/06/knee-injuries-acl.html

То есть, диффузное повреждение связки без нарушения целостности отдельных волокон, но проявляющееся в виде отека, набухания. У нас это словосочетание, как мне кажется, как-то не прижилось.

В связи с этим вопросы к коллегам.

Как вы относитесь к этому термину? Употребляете ли в своих заключениях? Если нет, то как называете такие виды повреждений - частичным разрывом? Также, употребляете ли вы термин "растяжение связки"? Не считаете ли вы, что "растяжение", которое так любят травматологи, и есть этот самый интерстициальный разрыв?

Да, вопрос очень интересный! Мне, как начинающему специалисту, это кажется тонкостями и тоже очень интересует.

Однако, имеет ли это практическое значение? Влияет ли на лечение? Что изменится, если уже есть разрыв мениска (как в приведенном случае) - иммобилизация и так будет. Если нет других повреждений - показана ли иммобилизация? Что в конце концов выливается в принципиальный вопрос - всё ли нужно писать, что видится?

А может "растяжение связки", "интерстициальный разрыв", "отек, возможно травматического генеза" - это как "увеличение объема мягких тканей", которые рентгенолог обычно не описывает при явном переломе? У меня вопросов больше, чем ответов))).

С уважением, А.В.Коробейников

Павел, очень актуальный вопрос.Я тоже часто в тупике от подобных картинок.Обычно описываю повышение МР-сигнала в жироподавлении, в заключении обтекаемо указываю, что есть интралигаментозные изменения без признаков разрыва, в скобках -частичное повреждение.

ПКС состоит из нескольких пучков волокон, между волокнами могут находиться устки жира, синовиальная оболочка. иногда-жидкость. Поэтому связка на PD не всегда черная. Я смотрю связку на Т2 , обязательно оцениваю ход связки ( пологий ход или круто поднимается вдоль свода межмыщелковой ямки). На аксиалах смотрю состояние на уровне межмыщелковой вырезки -не должно быть никакой жидкости между волокнами ПКС и костью латерального мыщелка. Состояние костей. Связка может быть диффузно утолщена и при мукоидной дегенерации. Интрерстициальные повреждения не пишу почти никогда, в основном разрывы -высокая или низкая степень- смотрю на процент визуализаии волокон связи ( до 50 или меньше).

Да, есть такое. Но это довольно редкое состояние, согласитесь. К тому, мы рассматриваем случаи, когда явно есть указание на острую травму.

Вы пишете "высокая степень разрыва"? До 50 или меньше чего?

То есть вы вкладываете в понятие "разрыв" именно прерывание отдельных волокон, я вас правильно понял?

Практическое значение это имеет. Травматологам важно знать, нарушена ли целостность связки - если да, то есть потенциальная вероятность оперативного вмешательства. Особенно если речь о спортсменах, которых ноги кормят:)

А "увеличение объема мягких тканей" - это просто увеличение объема мягких тканей, вот и все:)

Да.

Согласна, травматологам важно есть разрыв или нет, надо оперировать или нет. Остальное уже детали.

Травматологам более важно есть или нет клинически проявляющая себя нестабильность сустава, что и является показанием к оперативному лечению.

Чуть ли не в трети случаев повреждения ПКС не сопровождаются нестабильностью. Тем не менее факт повреждения связки, зарегистрированный на МРТ, побуждает травматологов к каким-то действиям.

Ни к каким действиям (оперативным, по крайней мере), сам факт разрыва на МРТ без клинической нестабильности не побуждает. Мало того, в значительном проценте случаев (у нас так почти в половине) диагноз, поставленный при МРТ, не подтверждается при артроскопии.

ПКС на МРТ имеет неоднородный сигнал в НОРМЕ. Гипердиагностика разрыва ПКС при МРТ имеет место быть, ИМХО. поэтому я пишу разрыв тогда, когда его наличие очевидно.

Согласна.

Вообще не надо МРТ делать на колено, кроме как если на опухолевый процесс есть подозрение.

Клинически колено исследуется. Только тут соображать надо, что нечасто - потому и МРТ и прочее.

Далее Вега описал верно: есть нестабильность - надо либо оперировать, либо аппарат одевать, конкретно по-случаю; нет нестабильности - нет операции, аппарат иногда одевается, но редко, в основном для ограничения углов хода сустава, а не для стабилизации. Иногда всё это делается вообще вместо работы психотерапевта. Чужую ненужную бессмысленную работу травматолог делает. Иногда ещё вместо визита к венерологу с гонартралгиями к нам приходят пациенты. Но это уже другое. О коленях могу часами...

None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free

Абсолютно согласен со Special K. и г-ном Брысковским. Гипердиагностика этих разрывов огромна.